里親制度とは

里親制度は、何らかの事情により家庭での養育が困難又は受けられなくなった子ども等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する制度です。家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る有意義な制度です。

里親制度には、短期間の里親や経済的な支援があります。

里親の種類

家庭に戻れるようになるまでの間、又は自立するか18歳(場合によっては20歳)になるまでの間養育していただきます。

虐待等により心に傷を受けた子ども、非行等の問題を有する子ども、障害がある子どもを、専門的な知識と技能を用いて、2年以内の期限付きで養育していただきます。

両親、その他養育する方が死亡、行方不明等の状態となった子どもを、扶養義務のある親族及びその配偶者の方が里親となって養育するものです。

養子縁組によって養親となることを前提に養育していただきます。

※令和6年3月までは、措置延長等で22歳まで支援することができます。

里親への支援

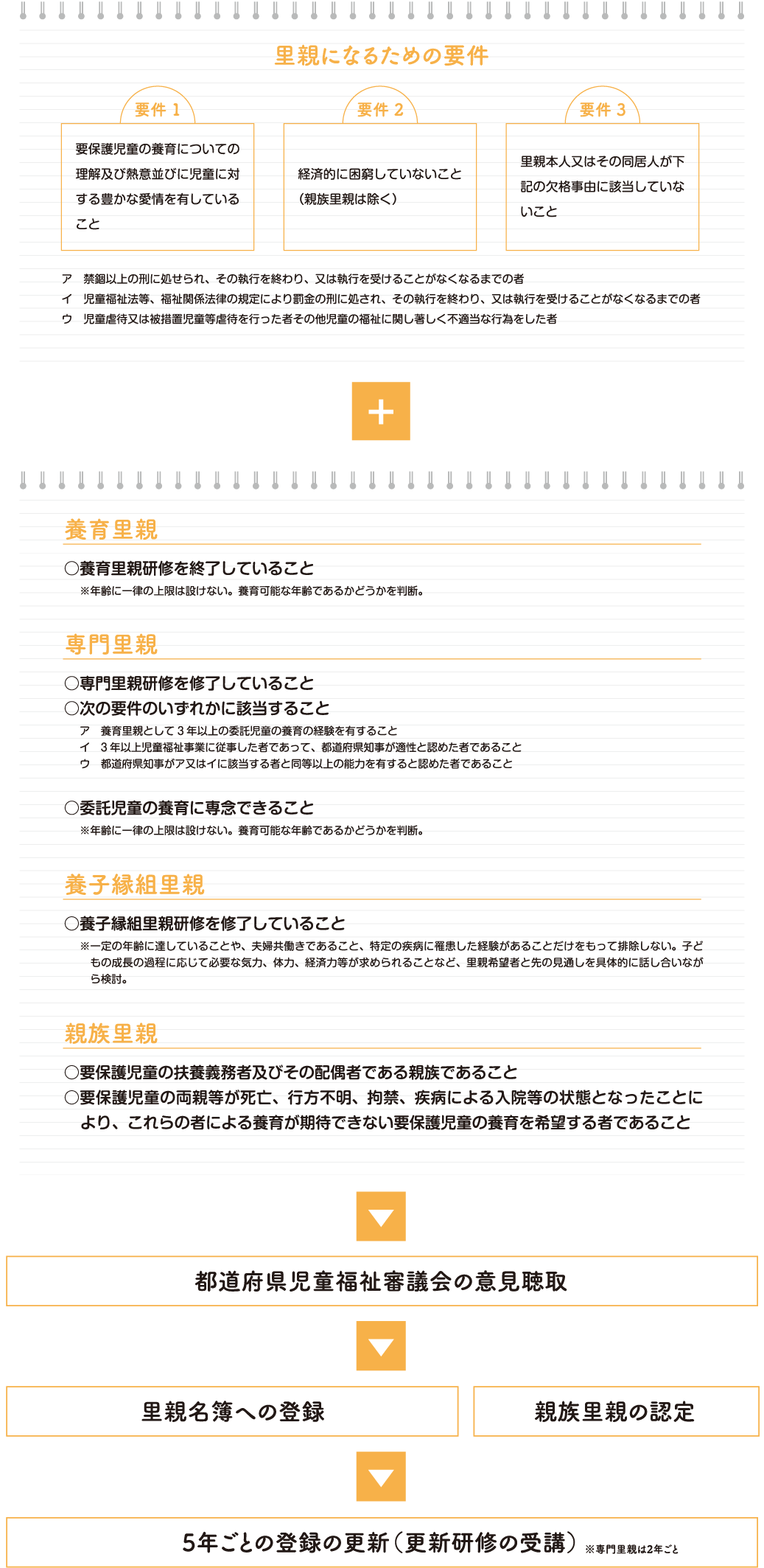

里親になるためには

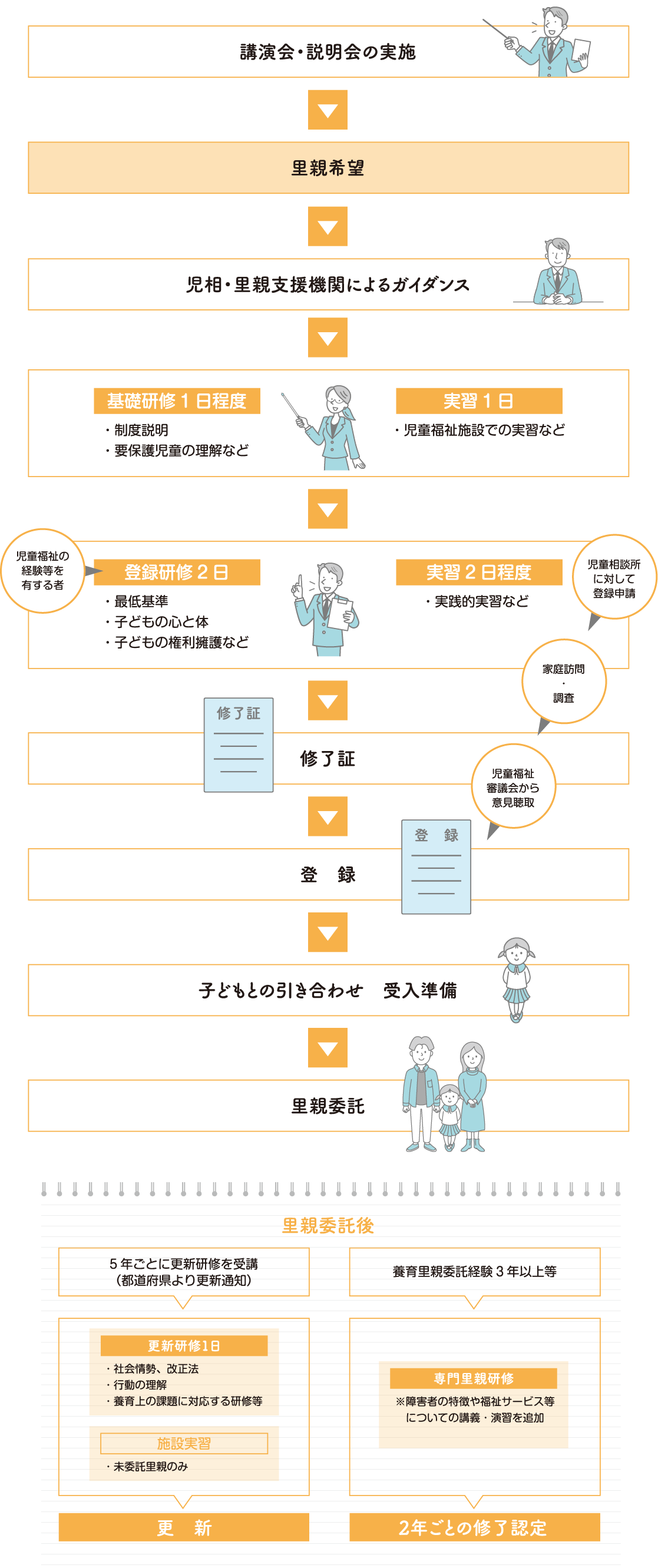

里親制度について詳しくご説明し、要件を確認のうえで申請していただきます。認定・登録にあたっては、研修や施設での実習を受講していただいたり、職員が家庭訪問等をして申請者の家庭状況(家族構成、住居の状況、収入状況、資産状況、健康状態等)を調査したりした上で、社会福祉審議会の意見も聞き、知事が里親登録が認めると里親として登録されます。

基本的な要件

登録までの流れ

里親MOVIE

中日青葉学園 施設紹介

中日青葉学園 里親制度のご説明

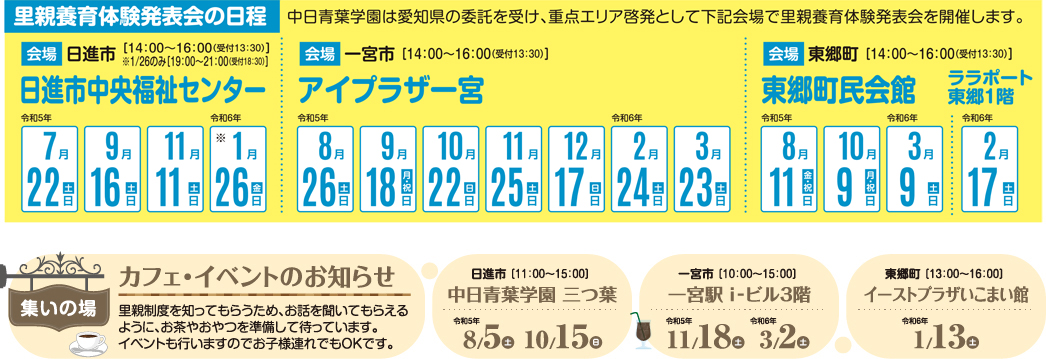

体験発表会・集いの場スケジュール

里親Q&A

- 里親になったら、どのくらいで子どもが来るの?

- 里親と子どもの相性や受け入れ環境が整っているか、また子どもや実親の意向なども確認しながら、児童相談所で委託が可能かどうかを判断します。里親登録されても、すぐに子どもが委託されるというわけではありません。

- どのくらいの期間、子どもを預かるの?

- 子どもとその家庭の事情によって児童相談所が判断します。数日の場合もあれば、数年、または自立するまでという場合もあります。予定していた期間と変わることもあります。

- 子育て経験がなくても、里親になれるの?

- 大丈夫です。里親として子どもを迎え入れるために必要な知識などは、登録前の研修で身につけることができます。

- 実子がいても里親になれるの?

- 実子がいても里親になることは可能です。家族の一員である実子の理解や協力が必要になります。

- 預かる子どもの希望は出せるの?

- 子どもを選ぶことはできませんが、ご家庭の事情に合わせて希望は伺いますのでご相談ください。

- 共働きでも里親になれるの?

- 子どもの養育に支障のない範囲であれば、共働きでも里親になることができます。子どもを養育するため、保育所や放課後児童クラブ等を利用している里親もいます。

- 里親にはどんなサポートがあるの?

- 児童相談所や里親支援専門相談員が、家庭訪問や電話で相談に乗ります。悩み等を情報交換できる里親サロンや、休息のために一時的に子どもを預かるレスパイトケアを利用できます。

新着情報

お知らせ2023.07.26

令和5年度里親制度重点エリア啓発及び里親研修事業を、愛知県から受託しました。